الشام بعد 2025: هوية الحاكم أم طبيعة الدولة؟ (ميلاد السبعلي)

الجيش، العقد الاجتماعي، وصراع المسارات

بقلم د. ميلاد السبعلي* – الحوارنيوز

— ملخّص:

بعد 2025، لا يعود السؤال في الشام محصورًا بهوية الحاكم أو تبدّل الوجوه، بل بطبيعة الدولة التي تتشكّل: دولة تُدار بالخوف والشبكات، أم دولة تُبنى بالقانون والمؤسسات.

يناقش هذا المقال موقع الجيش في قلب معركة الشرعية، وعلاقته بالعقد الاجتماعي، ودور الخارج في تعطيل أو تمكين قيام دولة سيادية قابلة للحياة.

بين استقرار مُدار، وتفكك ناعم، وإمكانية إعادة بناء الدولة، ترسم الشام اليوم مساراتها الأخطر منذ قرن.

“إعداد جيش قوي يكون ذا قيمة فعلية في تقرير مصير الأمة والوطن” – سعاده (المبدأ الإصلاحي الخامس)

— مقدّمة: من سؤال السلطة إلى سؤال الدولة

بعد سقوط النظام القديم، بدت الشام أمام لحظة تأسيسية نادرة. غير أنّ هذه اللحظة سرعان ما كشفت أن السؤال الجوهري ليس من يحكم، بل كيف تُدار السلطة، وبأي منطق، ولصالح أي نموذج من الدولة، ولصالح من؟ لم تعد المسألة تتعلّق بالسيطرة على العاصمة أو إعادة ترتيب مواقع النفوذ، بل ببنية الحكم التي تتشكّل: هل نحن أمام دولة تُدار بالدستور والمؤسسات والقانون، أم أمام فضاء سيطرة تُنتجه منظومات أمنية متشابكة، تُدار فيه السياسة بالخوف بدل الشرعية؟

تُظهر التجربة الشامية، تاريخيًا وحديثًا، أن القسر قد يفرض استقرارًا مؤقتًا، لكنه لا يُنتج دولة قابلة للحياة. فالشرعية لا تُبنى بالقوة وحدها، بل عندما تتحوّل السلطة إلى مؤسسات، وتُعاد صياغة العلاقة بين الدولة والمجتمع على أساس الحق والمواطنة لا الطاعة والانصياع والمهادنة الكاذبة. وكل انتقال يتجاهل هذه القاعدة، مهما بدا ناجحًا في بداياته، ينتهي إلى إعادة إنتاج الأزمة بصيغة مختلفة.

ولا يمكن فصل انهيار النموذج السابق عن إضعاف الجيش بوصفه مؤسسة وطنية جامعة، وتسييد منظومات موازية من ميليشيات وموالين وفصائل وشبكات أمنية واقتصادية أصبحت أعلى من الدولة نفسها. فحين يتحوّل الجيش من مؤسسة سيادية إلى أداة ضمن منظومة شبكات، وحين يُستبدل باحتكارات عنف محلية سهلة الاختراق، يبدأ تفكك الدولة من الداخل، حتى قبل أن تسقط سياسيًا.

من هنا، يقف الجيش في قلب سؤال الدولة، لا بوصفه أداة قتالية أو رمزًا سياديًا، بل بوصفه الضامن الأخير لوحدة المجال السياسي. فشكل القوة المسلحة، وطريقة بنائها، وعلاقتها بالمجتمع والسياسة، تحدّد نوع الدولة المقبلة: دولة قانون أو سلطة ضبط، دولة مواطنة أو منظومة شبكات.

— أولًا: دروس التاريخ — الشرعية ليست حدثًا بل مسارًا

منذ الاستقلال، لم تعانِ الشام من فراغ في السلطة، بل من خلل بنيوي في طبيعة الشرعية التي أحاطت بها. فالتاريخ السياسي السوري هو مسار انتقال من سلطة وظيفية مرتبطة بالخارج، إلى حكم الضبط الأمني، ثم إلى دولة الأجهزة، وصولًا اليوم إلى مرحلة انتقالية مفتوحة على مسارات متناقضة.

حكم حسني الزعيم عام 1949 لم يكن مشروع دولة، بل سلطة سريعة لإنجاز وظائف محدّدة: الهدنة مع إسرائيل، تمرير اتفاقية التابلاين، وتسليم أنطون سعاده. كانت شرعية وظيفية لا مؤسسية، فسقط الحكم فور انتهاء دوره.

مع أديب الشيشكلي، انتقل الحكم إلى محاولة ضبط المجتمع عبر الأمن والدعاية. فحُلّت الأحزاب، وأُنشئ حزب السلطة بوصفه واجهة سياسية للنظام، وجرت السيطرة على الإعلام والتضييق عليه تحت عنوان إصلاحات سياسية وإدارية جرى الترويج لها باعتبارها تحديثًا للدولة. غير أن سقوطه لم يكن داخليًا فحسب، بل ارتبط بتحوّلات الصراع الدولي في بدايات الحرب الباردة. ومع غياب عقد اجتماعي متين، عجزت الدولة الأمنية عن الصمود أمام تغيّر البيئة الإقليمية والدولية.

في عهد حافظ الأسد، تشكّلت دولة الأجهزة: استقرار طويل قائم على الحزب وأجهزة الأمن وإدارة التوازنات. بُنيت الشرعية على وعد الاستمرارية لا على المشاركة، وتحولت السياسة إلى أمن، ما راكم أزمات مؤجّلة انفجرت لاحقًا.

بعد حافظ الأسد، دخلت الدولة في مرحلة مختلفة شكليًا لكنها متآكلة بنيويًا. ففي عهد بشار الأسد قبل الحرب، جرى التركيز على مؤشرات النمو والانفتاح الاقتصادي، من دون إصلاح سياسي أو مؤسسي موازٍ. هذا التضخيم للأرقام الاقتصادية، مقرونًا بتوسّع الفساد وتزاوج السلطة بالريع، انعكس تراجعًا تدريجيًا في فعالية الجيش ومكانته، لمصلحة الأجهزة والشبكات الاقتصادية–الأمنية.

ومع اندلاع الحرب، جرى في بداياتها شيطنة الجيش بوصفه أداة قمع وقهر، مع إبراز الدور التسلطي للأجهزة الأمنية، ما ساهم في تآكل شرعيته الاجتماعية. ثم، ومع تطوّر الصراع، لم يُعاد بناء الجيش كقوة وطنية جامعة، بل جرى عمليًا استبداله بمنظومة ميليشيات وفصائل: موالية ومعارضة، محلية وعابرة للحدود. هذا المسار أنهك ما تبقّى من المؤسسة العسكرية، وأدّى في النهاية إلى انهيار شامل لوظيفة الدولة في احتكار القوة وتنظيمها.

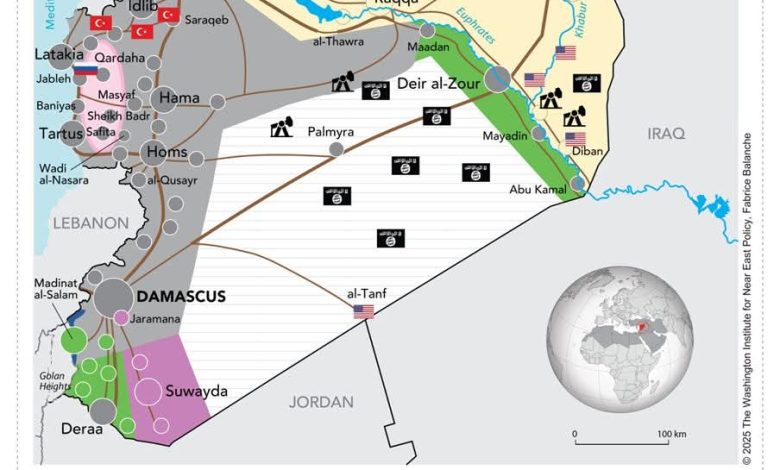

اليوم، لم تعد الشام خريطة نفوذ عسكري فقط، بل جغرافيا سلطوية تُدار عبر شبكة سيطرة: مراكز احتجاز، معابر، لجان، وشبكات أمن–اقتصاد تتحكّم بالحياة اليومية. وفي هذا السياق، يُستعان أحيانًا بفصائل محلية أو تشكيلات عشائرية مسلّحة لتنفيذ مهام قسرية أو مجازر ترهيب طائفي قد تُحرج الأجهزة الرسمية أو تُقيّد هامش حركتها القانونية، بما يسمح بتوزيع المسؤولية أو التملّص منها بحجة “العناصر غير المنضبطة”، وتخفيف الكلفة السياسية المباشرة. في هذا النموذج، يصبح الصمت سلوكًا سياسيًا، والتكيّف والتلوّن استراتيجية بقاء، وتتحوّل الدولة من ضامن للحق إلى جهة ضبط تعمل عبر وسطاء وشبكات لا عبر مؤسسات واضحة.

حاليًا، لا يُطرح السؤال حول إعادة تعريف علاقة الجيش بالمجتمع، بل حول إمكانية وجود جيش وطني أصلًا. فالمؤسسة التي شكّلت تاريخيًا عماد الدولة لم تعد قائمة، بل استُبدلت بتشكيلات وقوى متفرقة.

هنا يتأرجح “الحكم الانتقالي” الحالي بين خيارين:

o إمّا إعادة تأسيس الدولة من نقطة الصفر، بدءًا بإعادة بناء جيش وطني محترف خاضع للقانون والرقابة المدنية؛

o أو بناء وترميم سلطة قائمة على منظومة شبكات أمنية متعددة، يتفتّت فيها القرار، ويتحوّل الأمن إلى مصدر الشرعية العملية.

وما يُحسم في هذه المرحلة لا يتقرّر بالخطاب، بل بالممارسة اليومية: هل تُبنى المؤسسات، أم يُدار الخوف؟

— ثانيًا: الدين، الأيديولوجيا، والجيش — مثلث الشرعية الخطِر

في الدول الخارجة من نزاعات طويلة، تتشكّل السلطة غالبًا عبر تلاقي خطاب تعبوي ديني أو أيديولوجي، وأجهزة أمن، وقوة عسكرية غير منضبطة مهنيًا. هذا التلاقي يمنح طاعة سريعة، لكنه يصبح خطرًا حين يتحوّل إلى صيغة حكم دائمة.

الدين، بوصفه لغة تعبئة، يؤدي دورًا طبيعيًا في مرحلة ما بعد الصراع. لكن حين يُستدعى لتبرير السلطة أو لتعريف “الشرعي” و”المشبوه” ومحاكمة “الفلول”، يتحوّل من إطار قيمي إلى أداة ضبط، فتُستبدل المواطنة بالولاء، والسياسة بالطاعة، والمواطنة بالمداهنة المصلحية.

عندما يتماهى هذا الخطاب مع أجهزة القسر، تتشكّل أيديولوجيا الضبط: شرعية تُدار بالخوف لا بالحق. وفي ظل هذا المناخ، يستحيل بناء جيش وطني محترف، لأن الجيش يحتاج إلى عقيدة وطنية جامعة، لا إلى انقسام هوياتي بين “نحن” و”هم”.

المخرج ليس في إقصاء الدين، بل في فصل القيم عن أدوات القسر: دين في المجال الثقافي والأخلاقي، ودولة تُدار أجهزتها — قضاءً وأمنًا وإدارةً وجيشًا — بمعايير قانونية ومؤسساتية.

— ثالثًا: الأقليات واللامركزية — اختبار الدولة الحديثة

تشكل مسألة الأقليات واللامركزية اختبارًا حاسمًا لطبيعة الدولة في الشام. فالأقليات تخشى الجيش إذا كان فئويًا أو مسيّسًا، بينما تخشى الدولة فكرة اللامركزية في غياب جيش وطني موحّد.

المعادلة واضحة: لا لامركزية آمنة من دون جيش وطني محترف، ولا جيش قابل للحياة من دون عقد مواطنة يطمئن الجميع. وعندما يغيب هذا التلازم، تتحوّل اللامركزية إلى جزر أمنية، وتتحوّل الأقليات إلى كيانات حماية ذاتية مرتبطة بضمانات خارجية، وتنهار فكرة الدولة الجامعة.

السؤال ليس بين حكم مركزي أو لامركزي، بل أي لامركزية: لامركزية خدمات وتنمية ومحاسبة تُنتج ثقة، أم لامركزية نفوذ وريع تُنتج تفككًا ناعمًا

— رابعًا: السيناريوهات الثلاثة — صراع المسارات ودور الجيش

لا يمكن مقاربة مستقبل الشام من خلال ثنائيات مبسّطة، من دون وضع مسألة الجيش في قلب التحليل. هنا تتبلور ثلاثة سيناريوهات:

1) الاستقرار المُدار Managed Stability) )

دولة بحدّها الأدنى: أمن مضبوط نسبيًا، خدمات تمنع الانفجار، وجيش شبه مهني موحّد شكليًا، وظيفته منع الانهيار لا بناء الدولة. يحظى هذا النموذج بقبول خارجي بوصفه “أقلّ الشرور”، لكنه ينتج استقرارًا هشًّا بلا سيادة مكتملة.

2) التفكك الناعم طويل الأمد Soft Fragmentation) )

دولة اسمية، وسلطة موزّعة على قوى محلية وشبكات أمن–اقتصاد. يغيب الجيش الوطني، ويضيع احتكار السلاح، وتتحوّل الشام إلى ملف إنساني–أمني. هذا السيناريو يُنهي فكرة الدولة تدريجيًا مع الحفاظ على مظهر الاستقرار.

3) إعادة مركزية مؤسسية تدريجية (Gradual Institutional Recentralization )

المسار الأصعب، لكنه الوحيد القادر على إنتاج دولة قابلة للحياة، عبر إعادة بناء الجيش كقوة وطنية محترفة، بعقيدة غير أيديولوجية، خاضعة لسلطة مدنية. ينتج شرعية مستدامة، لكنه يواجه مقاومة داخلية وتحفّظات إقليمية.

الاختلاف بين هذه السيناريوهات وجودي: هل تُدار القوة لمنع الانهيار، أم لتوزيع النفوذ، أم لبناء دولة؟

وكما في كل بلاد تخرج من البلاد وفيها بقايا ميليشيات منتصرة أو منهزمة، يبقى الحنين الى زمن الحرب وسيطرة الميليشيات والفصائل على مواقع ومحاور تابعة لها بالكامل، وزمن حرية الفوضى ومنطق السلاح والفرض، ولو على نطاق محلي ضيّق، أهم من التصميم على بناء دولة مؤسسات حديثة تحد من سلوكيات المتنفذين وقادة الفصائل والميليشيات. وهذه الثقافة تشكل بحد ذاتها عائقًا داخليا أمام بناء جيش وطني جامع.

— خامسًا: الخارج ومأزق إعادة بناء الجيش

وبرغم ذلك، لا يمكن فهم تعثّر إعادة بناء الجيش في الشام بوصفه فشلًا داخليًا فقط، أو نتيجة انقسام محلي عابر. فغياب الجيش الوطني بات، عمليًا، وظيفة سياسية داخل منظومة إقليمية–دولية اعتادت إدارة الشام عبر التفكيك المراقَب لا عبر الدولة السيادية. في هذا السياق، لا يُنظر إلى الفراغ العسكري كخطر آني، بل كأداة ضبط تمنع قيام مركز قرار وطني مستقل.

قيام مجلس عسكري وطني لا يُعدّ ترتيبًا أمنيًا تقنيًا لضبط السلاح، بل تحوّلًا سياسيًا بنيويًا يعيد طرح أسئلة السيادة واحتكار القوة ووحدة القرار العسكري. وهو بذلك يهدّد منطق “الإدارة غير المباشرة” الذي يقوم على تعدّد الفاعلين، وتوزيع العنف، وربط كل مساحة نفوذ براعي خارجي أو بتوازن إقليمي هشّ. لهذا، يُقابل أي حديث جدي عن مجلس عسكري جامع بريبة واسعة، لا لأن الفكرة غير واقعية، بل لأنها واقعية أكثر مما ينبغي.

إقليميًا، تتقاطع الحسابات عند نقطة واحدة: القبول بالضعف لا بالقوة.

تركيا لا تعارض مبدأ الجيش، لكنها تفضّل قوة محدودة الوظيفة لا تعيد فرض سيادة كاملة، ولا سيما في الشمال حيث تتشابك اعتبارات الأمن واللاجئين والنفوذ المحلي.

“إسرائيل” ترى في أي جيش وطني موحّد — حتى لو كان دفاعيًا ومنضبطًا — خطرًا محتملًا على معادلة الردع القائمة، وتفضّل مركزًا ضعيفًا قابلًا للاحتواء.

إيران تعارض جوهريًا قيام مؤسسة عسكرية سيادية مستقلة، لأن نفوذها يقوم على الشبكات وتعدّد مراكز القوة لا على جيش وطني واحد.

أما بعض الدول العربية، فتتعامل ببراغماتية: قد تقبل بمجلس عسكري إذا ضُمنت هوية غير أيديولوجية للدولة، وفُتح باب الاستثمار، ولم يُعاد خلط التوازنات الإقليمية.

دوليًا، تبدو الصورة أكثر تعقيدًا.

أوروبا تدعم، نظريًا، إصلاح القطاع الأمني وبناء جيش خاضع لسلطة مدنية، لكنها تفتقر إلى الإرادة السياسية المستقلة، ويبقى سقفها مرهونًا بالموقف الأميركي.

روسيا لا تفضّل الفراغ الكامل، لكنها تميل إلى نموذج مؤسسات قائمة وجيش موجود، لكن من دون استقلال استراتيجي كامل، بحيث يبقى القرار العسكري مضبوطًا باتفاقات نفوذ وتوازنات خارجية. من هذا المنطلق، لا تعارض موسكو مبدأ إعادة البناء، لكنها تتحفّظ على قيام مجلس عسكري وطني مستقل قد يحدّ من قدرتها على التأثير.

الولايات المتحدة تبقى الفاعل الأقوى حاليًا. استراتيجيتها الحالية تقوم على إدارة الوضع لا تغييره: منع الانهيار الشامل، تحجيم الخصوم، وعدم السماح بقيام دولة قوية غير مضمونة السلوك. في هذا الإطار، يتحوّل غياب الجيش الوطني من خلل مؤقت إلى أداة ضبط للسلطة.

وقد تعيد واشنطن النظر فقط إذا تزامنت أربعة شروط: استنفاد نموذج الشبكات، بروز مجلس عسكري منضبط وغير أيديولوجي، حدّ أدنى من التوافق الإقليمي (خصوصًا تركيًا وإسرائيليًا)، وربط هذا المجلس بمسار سياسي انتقالي واضح لا بحكم عسكري دائم.

_____________________________________________

— سادسًا: السنوات الثلاث الحاسمة

السنوات المقبلة ليست مرحلة انتظار أو إدارة وقت، بل مرحلة تثبيت مسار سيصعب التراجع عنه لاحقًا. ما سيُقرَّر فيها لن يكون تقنيًا أو إداريًا، بل بنيويًا: هل تتجه الشام نحو إعادة بناء دولة، أم نحو تكريس صيغة حكم مُدارة من الداخل ومضبوطة من الخارج؟

القاعدة باتت واضحة ولا تقبل التأويل:

لا دولة من دون جيش وطني محترف،

ولا جيش وطني قابل للحياة من دون عقد مواطنة جامع،

ولا دعم دولي ذي معنى من دون إصلاح أمني وقضائي قابل للقياس.

غير أن الخطر الأكبر في هذه المرحلة ليس الفشل في الإصلاح، بل نجاح إصلاحات جزئية: أمن مضبوط بلا سيادة، لامركزية بلا عقد وطني، إعادة إعمار بلا قرار سياسي جامع. مثل هذه المسارات قد تُنتج استقرارًا شكليًا، لكنها في العمق تحوّل الإصلاح نفسه إلى بوابة نفوذ خارجي، وتُكرّس تفككًا ناعمًا طويل الأمد يصعب كسره لاحقًا.

من هنا، بات الاختيار أكثر حدّة من أي وقت مضى:

o إمّا إدارة الخوف والتوازنات والشبكات والمصالح، بما يعني استقرارًا هشًّا محكومًا بالضبط الخارجي، (السيناريو الأول، مع إمكانية الانزلاق الى السيناريو الثاني)

o وإمّا الاستثمار في دولة بطيئة البناء، عالية الكلفة سياسيًا، لكنها الوحيدة القادرة على امتلاك قرارها وبناء شرعيتها من الداخل. (السيناريو الثالث)

_____________________________________________

— في الختام

تاريخ الشام الحديث ليس تاريخ صراع على السلطة بقدر ما هو تاريخ تعثّر في بناء الدولة. فالسلطة يمكن أن تُفرض بالقوة، وتُدار بالخوف، وتستند إلى الشبكات، لكنها تظلّ حالة سيطرة مؤقتة. أمّا الدولة، فهي مسار لتحويل القوة إلى مؤسسة، والطاعة إلى حق، والانتماء إلى عقد مواطنة.

في هذا السياق، لا يكون الجيش مجرّد أداة أمنية، بل التعبير الأوضح عن طبيعة الحكم نفسها. فحين يتحوّل إلى ذراع فئوية أو شبكية، تنكمش الدولة إلى سلطة. وحين يُعاد بناؤه كقوة وطنية خاضعة للقانون، يصبح شرط قيام الدولة لا أداة حكمها.

المأزق السوري اليوم ليس تقنيًا ولا مرحليًا، بل يرتبط بجوهر الشرعية، وبحدود السيادة، وبكيفية انتظام المجتمع سياسيًا. وما لم يُحسم هذا الجوهر، ستبقى الشام تنتقل من سلطة إلى أخرى، فيما الدولة مؤجَّلة أو منقوصة أو غائبة.

في خضمّ هذا التعقيد، لا يجوز أن تنحرف بوصلة النضال الوطني — مهما اشتدّ الضغط الخارجي وتعاظم التفكك الداخلي — نحو الاكتفاء باستبدال حاكم بحاكم، أو سلطة بسلطة. فالتجربة السورية أثبتت أن القوى التي هادنت الفساد ومنطق السلطة في السابق، أو خفّضت سقف مطالبها باسم “الواقعية” أو “الاستقرار” أو “المواجهة”، كانت شريكة، بقصد أو بغير قصد، في صناعة الانهيار.

وبعد ما جرى، لم يعد مقبولًا تخفيض سقف النضال القومي والوطني إلى ما دون الضغط من أجل بناء دولة حديثة لم تولد بعد: دولة بجيش وطني محترف، وعقد مواطنة جامع، ومجتمع متماسك، لا دولة امتيازات وحظوة، ولا سلطة تستمدّ بقائها من الخوف أو من الاستقرار الهشّ. فالمعركة اليوم ليست على موقع في السلطة، بل على معنى الدولة نفسها.

وكل ما دون ذلك يبقى نضالًا ناقصًا يعيد إنتاج الهزيمة بصيغة جديدة. فالمطلوب ليس مجرد تغيير الحاكم، بل هو تغيير المنطق: من منطق السلطة المستأثرة إلى منطق الدولة العادلة الجامعة.

* رئيس مؤسسة سعادة للثقافة.