زينب اسماعيل – الحوارنيوز- خاص

دونالد ترامب ليس استثناءً في تاريخ الإمبريالية الأميركية، بل ذروتها العارية. في عهده سقط القناع عن السياسة الدولية، فبانت الدولة شركة، والسلام صفقة، والحرب أداة تفاوض. لم يعد القرار السيادي يُدار بمنطق القانون أو الأخلاق، بل بعقلية السوق ونزوات الزعيم، في نظام عالمي فقد بوصلته، ولم يعد يسأل عمّا هو عادل، بل عمّا هو مربح.

من هنا، لا يصبح السؤال عمّا يريده دونالد ترامب سؤالًا عن نوايا رجل فقط، بل عن مرحلة سياسية كاملة، تحكمها الرأسمالية المتوحشة، وتغذّيها الشعبوية، ويُدار فيها القرار السيادي بعقلية السوق، حيث تختلط السلطة بالاستعراض الإعلامي، وتُختزل السياسة إلى أدوات ربح وخسارة. ترامب ليس رئيسًا تقليديًا، بل ظاهرة سياسية تعكس تحوّلًا عميقًا في مفهوم السلطة، ودور الدولة، وحدود الأخلاق في السياسة الدولية.

*السلام كسلعة: حين تتحوّل السياسة إلى منتج إعلامي*

يقدّم ترامب نفسه باعتباره رجل السلام الذي لم يشعل حربًا كبرى، ويؤكد قدرته على إنهاء النزاعات عبر «الصفقات»، في مقاربة نيوليبرالية فجّة ترى في الحرب والسلام وجهين لعملة واحدة: الاستثمار في الفوضى حينًا، وتسويق الاستقرار حينًا آخر. لكن هذا السلام لا يقوم على أسس القانون الدولي، ولا على مقاربة العدالة أو معالجة جذور الصراعات، بل على منطق السوق السياسي: من يربح؟ ومن يخسر؟ وبأي ثمن؟

هنا، يتحوّل السلام إلى منتَج إعلامي خاضع لمنطق العرض والطلب، وإلى حدث قابل للتسويق ضمن اقتصاد سياسي عالمي، لا إلى مسار سياسي طويل الأمد قائم على العدالة أو تفكيك بنى الصراع. سلام يُعلن عنه في مؤتمر صحافي، ثم تُترك نتائجه معلّقة، وكأن الغاية ليست إنهاء النزاع، بل تسجيل إنجاز شخصي يُضاف إلى السيرة السياسية للرئيس.

*فائض القوة الإمبريالية ونرجسية الزعيم*

يتصرّف ترامب انطلاقًا من قناعة راسخة بأن الولايات المتحدة ليست جزءًا من نظام دولي، بل هي النظام نفسه، وأن الشرعية لا تُستمد من القانون الدولي أو المؤسسات الأممية، بل من ميزان القوة ومن قدرة رأس المال على فرض وقائعه. هذا ما تصفه المدرسة الواقعية في العلاقات الدولية بـ«فائض القوة»، حين تشعر الدولة العظمى بأنها غير ملزمة بالقواعد التي وضعتها، وقادرة على تجاوز المؤسسات الدولية متى تعارضت مع مصالحها الآنية.

لكن خصوصية ترامب تكمن في أن فائض القوة لديه شخصي بقدر ما هو سياسي، حيث تتماهى الدولة مع الزعيم، وتتحول السلطة إلى امتداد للأنا السياسية، في نموذج سلطوي شعبوي يتغذّى من النرجسية ومن تآكل الضوابط المؤسساتية. نرجسيته لا تسمح بفصل الدولة عن الزعيم، ولا القرار عن الصورة. العالم في خطابه ليس شبكة دول ومصالح، بل مسرح، وهو في مركزه دائمًا: الحلفاء للتصفيق، الخصوم للاستفزاز، والإعلام للتضخيم.

*الهيمنة في عالم متعدّد الأقطاب: حدود السيطرة ووهم القوة*

عمليًا، لا يستطيع أي رئيس السيطرة على العالم في نظام دولي متعدّد الأقطاب، مليء بلاعبين يمتلكون أدوات تعطيل ومقاومة. الصين، روسيا، القوى الإقليمية، وحتى الفاعلون من غير الدول، جميعهم يحدّون من قدرة أي زعيم على فرض إرادته الكاملة.

لكن ترامب لا يسعى إلى السيطرة الكلاسيكية، بل إلى إعادة تعريف النفوذ: من الدبلوماسية إلى الإكراه، من التحالفات الثابتة إلى الصفقات المؤقتة، من الشرعية الدولية إلى منطق «الضغط الأقصى». هذا النهج قد يحقق مكاسب سريعة، لكنه يزرع عدم استقرار طويل الأمد، ويُضعف الثقة بالنظام الدولي الذي تقوده الولايات المتحدة نفسها.

*الشرق الأوسط: مختبر النيوليبرالية وإدارة الصراع*

في الشرق الأوسط، تتجلّى الترامبية بأوضح صورها كسياسة إمبريالية محدثة، تُدار بأدوات نيوليبرالية، حيث تُختزل المنطقة إلى أسواق، وممرات طاقة، وهوامش أمنية قابلة لإعادة التشكيل. المنطقة تتحوّل إلى ملفات: نفط، أمن، تطبيع، وردع. القضايا التاريخية، وفي مقدمتها القضية الفلسطينية، تُعامل كعقبة تقنية يمكن تجاوزها بترتيبات اقتصادية أو أمنية، لا كقضية شعب وحق.

صفقات السلام التي رُوّج لها لم تُنهِ الصراعات، بل أعادت ترتيبها. تم تجاهل جوهر الأزمات لمصلحة استقرار هشّ، قائم على القوة لا على العدالة. وهنا، يصبح السلام أداة لإدارة الصراع لا لحلّه.

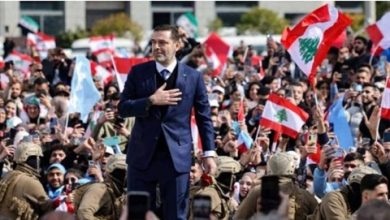

*لبنان كدولة هامشية: الوظيفة بدل السيادة*

لبنان، كدولة ضعيفة ومأزومة، لا يظهر في الحسابات الترامبية إلا من زاوية واحدة: موقعه الوظيفي ضمن توازنات الإقليم. لا كدولة ذات سيادة، بل كمساحة رخوة قابلة للاختراق ضمن منطق إدارة الأزمات لا حلّها. لا دولة بمؤسسات، ولا شعب بأزمة وجودية، بل ساحة ضغط إضافية، وورقة تُستخدم عند الحاجة ثم تُهمَل.

هذا التجاهل ليس عرضيًا، بل نتيجة طبيعية لسياسة ترى الدول الهشّة كأعباء لا كشركاء، وكهوامش يمكن التضحية بها في لعبة الأمم. وهنا، يصبح غياب الدولة اللبنانية ليس مجرد مشكلة داخلية، بل فرصة مفتوحة للتوظيف الخارجي.

*النيوليبرالية في الحكم: حين تُدار الدولة كشركة*

يتعامل ترامب مع السياسة كما يتعامل التاجر مع السوق: كل شيء قابل للتفاوض، حتى القيم، في تجسيد صريح لهيمنة النيوليبرالية على القرار السياسي، حيث تُفرَّغ الدولة من بعدها الاجتماعي، وتُدار كأنها شركة عابرة للحدود. الربح والخسارة، الأرقام والاستثمارات، هي لغته الأساسية. وحتى مفهوم «مصلحة أمريكا» يُختزل في صفقات قصيرة الأمد، لا في دور تاريخي أو مسؤولية دولية.

المشكلة ليست في الخلفية الاقتصادية بحد ذاتها، بل في تسليع السياسة: حين تتحول الحرب، والسلام، وحقوق الشعوب، إلى بنود تفاوضية. عندها، تفقد السياسة بعدها الأخلاقي، وتتحول إلى إدارة أرباح على حساب الاستقرار العالمي.

*تفكيك الخطاب من منظور بنيوي*

لا يمكن قراءة ظاهرة ترامب خارج السياق البنيوي للرأسمالية العالمية المتأخرة. فترامب ليس انحرافًا عن النظام، بل أحد تعبيراته الأكثر فجاجة. سياساته ليست نقيضًا للنيوليبرالية، بل ذروتها: خصخصة القرار السياسي، إخضاع الدولة لمنطق السوق، وتحويل القوة العسكرية والاقتصادية إلى أدوات لضمان تدفّق رأس المال وحماية مصالح النخب.

الخطاب الشعبوي الذي يرفعه لا يستهدف بنية الاستغلال، بل يعيد توجيه غضب الطبقات المتضررة نحو الخارج، والمهاجر، والضعيف، بدل مساءلة النظام الاقتصادي الذي أنتج التهميش واللامساواة. وفي هذا السياق، يصبح السلام نفسه جزءًا من إدارة الصراع الطبقي عالميًا، لا محاولة لتفكيكه.

*السؤال الذي يتجاوز الأشخاص*

ترامب ليس أزمة بحد ذاته، بل مرآة لأزمة النظام الدولي: أزمة رأسمالية، وأزمة شرعية، وأزمة أخلاق سياسية، في عالم باتت فيه القوة بديلاً عن القانون، والصفقة بديلاً عن العدالة. أزمة قيم، أزمة مؤسسات، وأزمة ثقة.

لذلك، ربما السؤال الأصدق ليس: ماذا يريد ترامب؟

بل: ما الذي يسمح له العالم بأن يريده؟

وإلى متى ستبقى الشعوب، خصوصًا في مناطقنا، مجرّد تفصيل في صفقات الكبار؟