المدرسة كمسرحٍ للفساد الصامت: تشريح البنية الفاسدة من المناهج إلى الشهادات (سعيد عيسى)

بقلم د. سعيد عيسى – الحوارنيوز

في الخطابات الرسمية والمناسبات التربوية، تُقدَّم المدرسة على أنّها الحصن المنيع للأخلاق والنزاهة، والفضاء التأسيسيّ الذي تُصاغُ فيه شخصيات الأجيال القادمة وقيمها. لكن تحت هذه القشرة المثاليّة، غالبًا ما تتحوّل المدرسة إلى مسرحٍ صامتٍ ومعقّدٍ للفساد المنظَّم والمؤسسيّ. هذا الفساد هو أقرب إلى فيروس يصيب النظام بأكمله؛ إنه يُمارَسُ عبر طقوسٍ وممارساتٍ مجهريةٍ يومية، تتراكم بهدوء داخل الفصول، ومكاتب الإدارات، ونصوص المناهج، وتُعيدُ إنتاج ليس فقط اللاعدالة الاجتماعيّة، بل أيضًا ثقافة الطاعة العمياء، والتمييز بكل أشكاله.

هذا الفساد “الناعم” لا يُمارَس فقط من قمّة الهرم (الوزارة وأجهزة الدولة)، بل يتغلغل في أدق تفاصيل الحياة المدرسية: بدءًا من آلية تعيين المدرّسين وتوزيع الحصص، ومرورًا بسياسات قبول التلاميذ وترقيتهم، وصولاً إلى عملية منح الشهادات وتقييم المعرفة. إنه فساد مؤسسي، “مُعَقْلَن” و”مُقَوْنَن، يتوارى خلف الخطاب التربوي البيروقراطي (التقني)، لكنّه في الواقع ينتج علاقات سلطةٍ زبائنيّة، طبقيّة، وذكوريّة، تُحوِّل الفضاء التعليميّ من أداةٍ للتحرّر إلى أداةٍ لإدامة الوضع القائم.

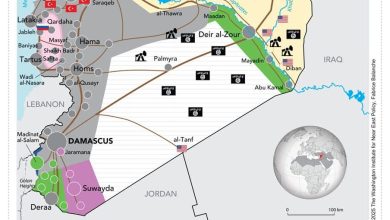

التعليم كغنيمةٍ سياسيّةٍ وطائفيّةٍ لا كخدمةٍ وطنيّة

في العديد من الأنظمة العربيّة، لم يعد تعيين المدرّسين والإداريين التربويين يخضع لمعايير الكفاءة والمهنية فحسب، بل أصبح رهينةٍ للوساطة السياسيّة والطائفيّة والعشائريّة. يُعادُ توزيع المناصب “الحساسة” (كمديري المدارس ومفتشي المواد) بناء على منطق المحاصصة والولاء، لا على أساس الكفاءة والقدرة القياديّة. هكذا، يتحوّل النّظام التعليميّ إلى حقل للترضيات السياسيّة و”الغنائم” الحزبيّة، بدلاً من أن يكون أداة للنهوض الاجتماعيّ والتنمية البشريّة.

تشير تقارير مركز كارنيغي للشرق الأوسط (2020) إلى أنّ التعليم الرسمي في دول مثل العراق ولبنان وتونس يعاني من ظاهرة “تسييس التوظيف”، حيث تتحول المدارس الرسمية إلى “أسواق محاصصة” طائفيّة وحزبية. ففي لبنان، على سبيل المثال، يتم تعيين المدرّسين غالبًا عبر توصيات من نواب ووجهاء طائفيين، مما يحوّل العملية التعليميّة إلى ساحةٍ لتعزيز الولاءات ما تحت الوطنية على حساب الجودة التعليميّة.

الخصخصة الخفيّة للمعرفة واستباحة الحقّ في التعليم

في سياق تدني الرواتب بشكلٍ مريعٍ وتضخّم المناهج الدراسية غير الملائمة، يلجأ عددٌ كبيرٌ من المدرّسين إلى “اقتصاد الدروس الخصوصيّة” كشبكة أمانٍ ماليّ. لكن هذه الظاهرة تتحوّل في كثيرٍ من الحالات إلى فسادٍ هيكليّ: حيث يصبح الالتحاق بالدرس الخصوصيّ عند المدرّس\ة نفسه شرطًا غير معلنٍ للنجاح، بل إنّ بعض المدرّسين\ت يتعمّدون إهمال الشرح الكافي داخل الصف، أو حجب “أسرار الامتحان”، لدفع الطلاب نحو هذه الدروس المدفوعة.

الفساد هنا ليس ماليًا فحسب (تحويل المال العام – وقت المدرس – إلى خاص)، بل هو فسادٌ معرفيٌّ وأخلاقيٌّ جوهريّ: تُخْتَزَلُ المعرفة إلى سلعةٍ قابلةٍ للبيع والشراء، لا حقًّا مجانيًّا ومتاحًا للجميع. وبذلك، تُعاد إنتاج دورة اللامساواة الاجتماعيّة بشكلٍ صارخ: يُكوّن الطلاب القادرون ماديًا علاقة “زبائنية” مع “معلّم المادة”، بينما يُترَك الطلاب من الخلفيات الفقيرة لمصيرهم، محرومين من الحقّ الأساسيّ في تعليمٍ متساوٍ. تُظْهِرُ دراسة لليونسكو (2022) أن ظاهرة الدروس الخصوصية في المنطقة العربية تزيد من الفجوة التعليمية بين الأغنياء والفقراء بنسبة تصل إلى 40%، مما يقوّض دور التعليم كأداةٍ للحراك الاجتماعيّ الصاعد.

تزوير المستقبل وتفريغ التعليم من مضمونه

في حالاتٍ كثيرة، لم تعد الشهادة التعليميّة (خاصة الجامعية) تعكس مستوى المعرفة أو المهارة التي اكتسبها الطالب، بل تحوّلت إلى وسيلةٍ للوجاهة الاجتماعيّة أو الترقية الوظيفيّة أو التعيين السياسيّ. في العديد من الجامعات، يتم تمرير أطروحاتٍ بحثيّةٍ دون فحصٍ دقيق، أو تعديل العلامات بشكلٍ استنسابيٍّ بناءً على وساطة، أو حتى قبول طلابٍ في كليّاتٍ تنافسيّةٍ (كالطب والهندسة) بتوصيةٍ من نائبٍ أو مسؤولٍ حكوميّ.

أشارت تقارير الشفافية الدولية (2019) إلى أن بعض الجامعات في العالم العربي باتت تنتج ما يُعرف بـ “شهاداتٍ بلا مضمون” (Diplomas without Content). أي أنها تُمنح بناءً على حضورٍ شكليٍّ، أو عبر شبكة علاقاتٍ و”واسطات”، دون دراسةٍ وتكوينٍ فعليّ. هذا لا يهدر المال العام فحسب، بل ينتج كوادر مهنيّة غير مؤهلةٍ تشكل خطرًا على المجتمع بأسره (كالأطباء والمهندسين غير الأكفاء).

المناهج كآلية للضبط السياسي وتدجين الوعي

أخطر أشكال الفساد التعليميّ هو ذلك الذي لا يُرى مباشرة، لأنه يتعلّق بجوهر العمليّة التربويّة. المنهج الدراسيّ في كثيرٍ من الحالات، يصمَّم ليعمل كآليّةٍ رمزيّةٍ للضبط الاجتماعيّ والسياسيّ، فيقوم على التلقين والحفظ، وتعظيم شأن الطاعة والامتثال، وإخفاء التعدّدية الفكرية والثقافية، والترويج لأيديولوجيا سلطويّة أحاديّة على حساب تنمية التفكير النقديّ المستقل.

يُظهر الباحث يوسف الخالدي (2018) في تحليله النقديّ “Pedagogy and Power: A Critique … ، كيف يتمّ استخدام المناهج كأداةٍ لبناء “مواطنٍ مطيعٍ” ومنقادٍ، لا “مواطن ناقد” ومسؤول. وهذا يشكّل شكلاً متقدّمًا من الفساد الرمزيّ، حيث تتحوّل التربية من أداةٍ لتحرير العقل إلى أداةٍ لتدجينه وإخضاعه، مما يقتل روح الإبداع والابتكار ويُعِدُّ الأجيال للخضوع لا للتغيير.

الامتحانات الرسميّة: وهم النزاهة وهشاشة العدالة

رغم التباهي الرسميّ بـ”الامتحانات الوطنيّة” كنموذجٍ للعدالة والمساواة، إلا أنّ واقعها في العديد من البلدان يكشف عن فسادٍ عميق. أصبحت تسريبات الأسئلة قبل الامتحان، والتلاعب في التصحيح، والتراخي المتعمّد في مراقبة حالات الغش الجماعيّ، ظواهر متكرّرةً تُفْرِغُ فكرة التقييم من محتواها. الامتحان، الذي يفترض أن يكون مقياسًا موضوعيًا، يتحوّل إلى “استعراضٍ” وهميٍّ يُكافَأ فيه الأكثر حيلةً ووصولاً، لا الأكثر اجتهادًا واستحقاقا.

تشير دراسة صادرة عن البنك الدولي (2021) بعنوان “نزاهة النظم التعليميّة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا” إلى أنّ ثقة الطلاب وأهاليهم في نزاهة الامتحانات في بعض الدول العربية باتت مهزوزةً إلى درجةٍ حرجة. هذا الانزياح لا يُضْعِفُ مصداقيّة النظام التعليميّ فحسب، بل يهزّ شرعية الدولة ذاتها بوصفها الضامن الأول والنهائيّ للعدالة وتكافؤ الفرص.

المدرسة كحارسةٍ للامتياز الاجتماعيّ

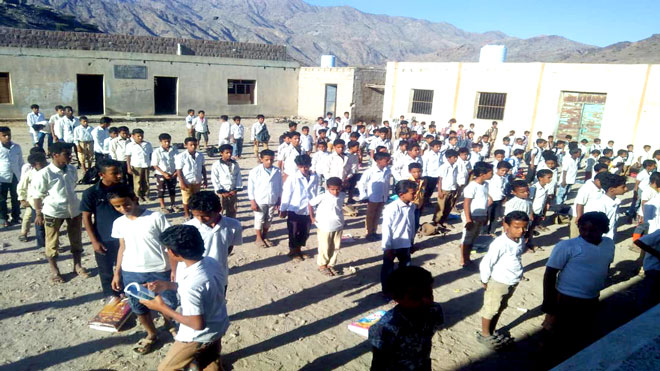

يتجلّى الفساد البنيويّ في أبشع صوره في التمييز الصارخ بين أنواع المدارس: الحكوميّة والخاصّة، وبين الخاصّة النخبوية (الدوليّة) وتلك “العاديّة”. فبينما يحصل أبناء النخبة الماليّة والسياسيّة على تعليمٍ متعدّد اللغات، غنيٍّ بالموارد والتكنولوجيا، وموجّه نحو الجامعات العالميّة، يُحْشَرُ أبناء الطبقات الفقيرة والوسطى في مدارس حكوميّة تعاني من اكتظاظ الفصول، ونقصٍ شديدٍ في البنية التحتيّة (مختبرات، مكتبات، تدفئة)، ومناهج قديمة لا تلائم متطلّبات العصر.

هكذا، بدلاً من أن تكون المدرسة أداةً لتحطيم حواجز الطبقة، تصبح هي نفسها أداة رئيسية لإعادة إنتاج الامتياز الاجتماعيّ وترسيخه. يرى أندريه مازاوي (2014) في كتابه “Neoliberalism, Education and Re… أنّ سياسات الخصخصة التعليميّة وتراجع دور الدولة الراعية قد حوّلت التعليم إلى سلعةٍ تخضع لقوانين السّوق، مما عمّق الفجوة الطبقية وجعل “الحق في التعليم” رهينة برأس المال الاقتصاديّ والاجتماعيّ للأسرة.

في الختام، الفساد في التعليم، كما اتضح، ليس شذوذًا عارضًا يمكن إصلاحه بقرار ٍإداريّ، بل هو بنيةٌ متجذّرةٌ تبدأ من آليات التعيين الفاسدة، وصولًا إلى شكل المعرفة المُقدَّمة نفسها. لذلك، فإنّ مقاومته تتطلب أكثر من حملات توعوية؛ فهي تستلزم تفكيك هذه البنية برمتها وإعادة بنائها على أسسٍ جديدة: شفافية مطلقة في التوظيف والترقية، دَمَقْرَطَةٌ حقيقيّةٌ للمناهج لجعلها نقديّة وتعدّديّة، محاسبةٌ صارمةٌ للفساد الإداريّ بكلّ مستوياته، وحماية المعلّمين من الحاجة الاقتصاديّة التي تدفعهم إلى التحايل والفساد.

المدرسة، في النهاية، ليست مجرّد مكانٍ لتعليم القراءة والكتابة، بل هي فضاءٌ سياسيٌ بامتياز، تُنْتَجُ فيه علاقات السلطة، وتُصْنَعُ فيه المساواة أو التمييز. وبالتالي، فإنّ مكافحة الفساد فيها ليس ترفًا أو تفصيلاً ثانويًا، بل هو جزءٌ جوهريٌّ من أيِّ مشروعٍ تحرّريٍّ مجتمعيٍّ شامل يطمح إلى بناء مستقبلٍ أكثر عدالةً وكرامةً للإنسان.

المراجع:

- Carnegie Middle East Center (202…

- Transparency International (2019…

- World Bank (2021). Integrity in …

- El-Khalidi, Y. (2018). Pedagogy and Power: A Critique o…

- Mazawi, A. E. (2014). Neoliberalism, Education and Res…

- UNESCO (2022). Shadow Education:…

- Heyneman, S. P. (2004). Education and Corruption

- Bray, M. (2021). Confronting the…

- Diwan, I. (2021). Understanding …

- Al-Sulayti, H. (2019). Corruption in Higher Education: …