د. عدنان عويّد

العلمانيّة: في المفهوم

تعتبر العلمانيّة في سياقها العام طريقة أو أسلوب عمل أو منهجاً في إدارة آليّة عمل الدولة والمجتمع، إذ يقوم هذا المنهج على الايمان والقناعة بأن من اشتغل على العلمانيّة من الحوامل الاجتماعيّة تاريخيّاً بغض النظر عن مرجعيتها، إن كانت هذه المرجعيّة قد جاءت من العلم أم من العالم، هو تأكيدها بوجود قوانين موضوعيّة تتحكم بآليّة عمل الطبيعة والمجتمع معاً، خارج إرادة أية سلطة كانت دينية أو وضعيّة، وما على الناس إلا اكتشاف هذه القوانين والتحكم بها وتوظيفها لمصلحة هذا الإنسان نفسه. وبالتالي فالعلمانيّة وفق هذا المعطى هي منهج في التفكير، ودعوة للعمل من أجل تأكيد حريّة الإنسان وقدراته في صنع حياته وإعادة تشكيلها وفقاً لمصالحه بناءً على طبيعة المرحلة التاريخيّة المعيشة، ودرجة تطور بناها الاقتصاديّة والاجتماعيّة والسياسيّة والثقافيّة. والعلمانيّة أيضاً وفق هذا المعطى ذاته، هي صيغ قابلة للتطور والتبدل عبر التاريخ، أي هي ليست صيغة واحدة كما يقرر بعض من انتقدها فكراً وممارسة، وخاصة من رجال الدين الذين كفّروا وزندقوا دعاتها وأتباعها .

الدين:

الدين في سياقه العام شكل من أشكال الوعي البشري، وهو محدد بمنظومة متسقه إلى حد كبير من الرؤى والأفكار والتصورات والأمزجة والأفعال والطقوس والرموز، وهي منظومة تحمل تصوراً ميثولوجيًّاً متعاليّاً على الواقع. وللدين جذور معرفيّة واجتماعيّة، ففي جذوره المعرفيّة تكمن إمكانية معرفة الواقع وتفسيره وفق هذه المنظومة الميثولوجيّة المتعالية أو المفارقة للواقع. وفي جذوره الاجتماعيّة تكمن إمكانيّة حل القضايا التي يعيشها المجتمع والتشريع لها انطلاقاً من هذه المنظومة ذاتها.

نقول: إذا كانت العلمانيّة في أبسط صورها هي فصل الدين عن السياسة وتركها لشؤون الناس واختياراتهم كما تذكر الآية الكريمة: (وأمرهم شورى بينهم)، سورة الشورى: آية 38، فهي أيضاً في سياقها العام، فصل الدين عن مسارات التطبيق العملي للكثير من القضايا العلميّة والحياتيّة في حياة الدولة والمجتمع انطلاقاً من قول الرسول الكريم في حديث تأبير النخل: (أمور دنياكم أنتم أدرى بها).

أما موقف العلمانيّة من الدين، فهي في موقفها المنهجيّ العقلانيّ النقدي القائم على التجربة البشريّة التاريخيّة، هذه التجربة التي تقر بوجود القوانين الموضوعيّة المستقلة في نشاطها أو آليّة عملها، وتَحَكُمُها بآليّة سيرورة وصيرورة الظواهر كما أشرنا في موقع سابق، هي ترفض ربط الدين بالسياسة أو الدولة، أو اعتبار – أي الدين – بأنه المنطلق المعرفيّ والسلوكيّ أو الوجوديّ للدولة والمجتمع، مع إقرارها بأن مقاصد الدين الأساسيّة القائمة على العدالة والمساواة والتسامح والمحبة والحفاظ على حقوق الإنسان الطبيعية (حق الحياة وحق الدفاع عن الأرض والعرض، والاختلاف في العقيدة)، هي جزء هام من مضمون العلمانيّة من جهة، في الوقت الذي ترفض فيه هذه العلمانيّة أيضاً ربط حركة المجتمع بأي أيديولوجيا وضعيّة سكونيّه أو جموديّة، دينيّة كانت أم وضعيّة، تريد للواقع الاجتماعيّ بكل بناه أن يرتقي إليها دائماً لا العكس من جهة ثانية.

إن الدين جاء قبل كل شيء دعوة أخلاقيّة : (إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق). هذا إضافة لكونه دعوة عقيديّة، أي دعوة إلى التوحيد (قل هو الله أحد…)، ورفض الشرك بالله. والدين عقيدة تقوم الدعوة لها على الإقناع بالحسنى وليس بالقوة، (إدع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن.) (النحل125))، وعدم إكراه الناس فيها. (أفأنت تكره الناس على أن يكونوا مؤمنين.) (يونس99).

أما الآيات التي تحدد الأحوال الشخصيّة في الزواج والطلاق والإرث وآيات الجزاء المتعلقة بالسرقة والغش والتعدي على الآخرين، فهي بمجموعها لا تتجاوز في متن القرآن الكريم الـ (124) آية. وبعد حذف المكرر منها،تصل إلى (84 آية). ومع ذلك يطغى الجانب الأخلاقيّ على القانونيّ أيضاً في التعامل مع الجزاءات، حيث يمكن العفو عن المخطئ بحق الناس من قبل الناس أنفسهم من باب التسامح والعفو كما تذكر الآية الكريمة: – وقال تعالى: {وَسَارِعوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ. الَّذِينَ يُنفِقُونَ فِي السَّرَّاءِ وَالضَّرَّاءِ وَالْكَاظِمِينَ الْغَيْظَ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ ۗ وَاللَّـهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ} [آل عمران:133-134

إذن إن القرآن لم يكن كتاباً علميّاً أو كتاب سياسة، أو كتاباً يدعو إلى تقديسٍ للإنسان والأشخاص، أو رافضاً للعقل والتمسك بالنقل، أو تحكيم العاطفة والركون إلى التصورات المثاليّة والحدسيّة في تحليل آليات عمل الطبيعة والمجتمع، أو قمعاً للإرادة الإنسانيّة ودفع الإنسان للخضوع والاستسلام لقدره من باب الجبر واللوح المحفوظ، أو غير ذلك من آراء وأفكار ظلاميّة بشر بها العديد من فقهاء وعلماء الدين الجموديين الاستسلاميين الرافضين لفتح باب الاجتهاد، وبالتالي اعتبار ما قاله أو قرره هؤلاء وفقاً لمناهجهم التي تجاوزها الزمن، هي أمور مقدسة أيضاً جبت النص المقدس ذاته (القرآن) وأقصته، وفّرض علينا التمسك بما قالوه شرحاً وتفسيراً وتأويلاً ورواية أوقصصاً، على أنها أقوال وأفعال مقدسة قالها ومارسها أهل السلف الذين لم يضلوا الطريق الصحيح، وهم كالنجوم الهادية، بغض النظر عن كل صراعاتهم، وما تحقق من سفك لدماء المسلمين في عصرهم بسبب هذه الصراعات التي تهدف بالغالب إلى تحقيق مصالح أنانية ضيقة وخاصة في البعد السياسي باسم الدين، وبالتالي هي لا تخدم الدين ومقاصده الإنسانيّة التي جاء من أجلها،.!!. ألم تكن حروب الردة،؟، ومقتل عمر وعثمان وعلي.؟، ومعركة الحراء.؟. وثورة المختار الثقفي وزيد بن على؟.، وغير ذلك الكثير.

إن الإنسان في ديننا الإسلاميّ هو خليفة الله على الأرض، كلفه الله بهذه الخلافة كي يعمر هذه الأرض ويعمل الخير لدنياه وآخرته وفقاً لمقاصد الدين الإنسانيّة، ووفقاً لظروف العصر التي انوجد فيها هذا الإنسان، وهذه الخلافة لا تعطى لجاهل وأميّ ومسلوب العقل والإرادة والتفكير والمسير كالأعمى من قبل غيره.

إن ما يهما هنا هو التأكيد على أنه: في الإسلام لا يوجد عند قوم سلطة دينيّة (كنسيّة) بوجه من الوجوه، والسلطة الدينيّة في الدين هي سلطة الموعظة الحسنة والدعوة إلى الخير والتنفير من الشر، وما للخليفة أو القاضي أو المفتي أو الشيخ مهما يكن في الإسلام من سلطة على الناس إلا بالموعظة الحسنة. فالإسلام لم يجعل لأحد من هؤلاء من سلطة على العقائد وتقدير الأحكام من عنده إلا بما يتفق ومقاصد الشرع ومصالح الناس، أو تجعل منه رجلاً مقدساً نزحف على ركبنا للوصول إليه أو نستنجد بكراماته عند الضيق. (ولو نشاء لجعلنا منكم ملائكة في الأرض يخلفون) (الزخرف -2). فالذين يخلفون هم بشر من لحم ودم يخطئون ويصيبون، وليسوا ملائكة مقدسين.

أما بالنسبة للموقف الفكريّ ألعقيديّ العقلانيّ التنويريّ والجدليّ من الحياة الاجتماعيّة والطبيعيّة، فقد حددها الشيخ الإمام “محمد عبده” بقوله الرائع: (نعم إن الإنسان إنسان بفكره وعقائده، إلا أن ما ينعكس إلى مزايا عقله من مشاهد نظره ومدركات حواسه يؤثر فيه أشد التأثير، فكل شهود يحدث فكراً، وكل فكر يكون له أثر في داعية، وعن كل داعية ينشأ عمل، ثم يعود من العمل إلى الفكر، ولا ينقطع الفعل والانفعال بين العمل والأفكار ما دامت الأرواح في الأجساد، وكل قبيل هو للآخر عماد.). (1). أو بتعبير آخر: من المشاهدة الحيّة للظواهر، إلى التفكير المجرد بها، إلى ممارستها وفق حاجات الإنسان، في هذا الفهم الجدلي بين الفكرة والواقع، يفهم الإنسان الحياة في سيرورتها وصيرورتها التاريخيتين، ويفهم الدين (العقيدة) كسلطة معرفية لا تمارس قسرها وجبرها على الناس، وإنما تترك للناس حريّة فتح النص على كل دلالاته الإنسانيّة خدمة للإنسان نفسه ومصالحه الخاصة التي لا تتضارب مع مصالح الاخرين.

أما المفكر الإسلامي الكواكبي، فقد كان من أول الذين نادوا بتطبيق العلمانيّة وفق هذا الفهم التنويريّ ،عندما نادى بفصل الدين عن الدولة في مجتمعه المتعدد الديانات والطوائف والمذاهب، وضرورة تحقيق روح الإخاء والمحبة بين مكونات المجتمع حيث يقول : ( هذه أمم استراليا وأمريكا قد هداها العلم لطرائق شتى وأصول راسخة للاتحاد الوطنيّ دون الدينيّ، والوفاق الجنسيّ دون المذهبيّ… دعونا يا هؤلاء نحن نتدبر شأننا ونتفاهم بالفصحاء ونتراحم بالإخاء… دعونا ندبر حياتنا الدنيا، ونجعل الأديان تحكم بالأخرى فقط…دعونا نجتمع على كلمة سواء، ألا وهي: فليحيا الوطن، فلنحيا للقاء أعزاء). (2).

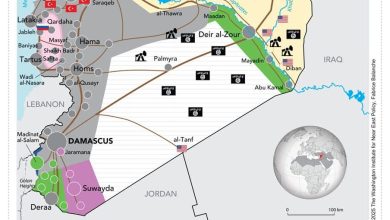

*كاتب وباحث – ديرالزور –سوريا

1- محمد عبده – الأعمال الكاملة – تحقيق محمد عمارة- ج2 – ص35- المؤسسة العربية للدراسات والنشر – بيروت – 1979

- راجع . د. عدنان عويّد . (إشكالية النهضة في الوطن العربي من التوابل إلى النفط). دمشق . دار المدى. ط1. 1977. ص 94.